在全球科技創(chuàng)新浪潮奔涌向前的時(shí)代背景下,研發(fā)機(jī)構(gòu)作為技術(shù)創(chuàng)新的核心載體,其效能直接影響著國家和地區(qū)的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。隨著技術(shù)迭代速度加快、市場(chǎng)需求日益多元,傳統(tǒng)研發(fā)機(jī)構(gòu)的固有模式逐漸顯露出發(fā)展瓶頸,而新型研發(fā)機(jī)構(gòu)則憑借創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的變革路徑,為科技成果轉(zhuǎn)化與產(chǎn)業(yè)升級(jí)開辟了新賽道。

一、傳統(tǒng)研發(fā)機(jī)構(gòu)的發(fā)展困境

(一)體制機(jī)制束縛創(chuàng)新活力

傳統(tǒng)研發(fā)機(jī)構(gòu)多依托事業(yè)單位體系,行政化管理特征顯著。根據(jù)《中國科研機(jī)構(gòu)效率白皮書》數(shù)據(jù)顯示,此類機(jī)構(gòu)的決策流程耗時(shí)較市場(chǎng)化主體高出3-5倍,僵化的科層制管理嚴(yán)重制約了創(chuàng)新響應(yīng)速度。同時(shí),嚴(yán)格的編制管理制度使得人才流動(dòng)率不足5%,遠(yuǎn)低于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)30%的平均水平,難以形成動(dòng)態(tài)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)。

(二)成果轉(zhuǎn)化鏈條斷裂

過度依賴財(cái)政撥款的資金結(jié)構(gòu)(平均占比超70%),致使研發(fā)方向與市場(chǎng)需求出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性錯(cuò)位。據(jù)科技部統(tǒng)計(jì),我國高校專利轉(zhuǎn)化率長(zhǎng)期徘徊在5%-10%,而美國斯坦福大學(xué)等頂尖機(jī)構(gòu)可達(dá)30%以上。某985高校研發(fā)的高性能納米涂層技術(shù),因缺乏中試環(huán)節(jié)投入和企業(yè)對(duì)接渠道,成果閑置長(zhǎng)達(dá)8年。這種“重論文輕應(yīng)用”的評(píng)價(jià)導(dǎo)向,使得科研人員將60%以上精力投入學(xué)術(shù)成果產(chǎn)出,而真正用于產(chǎn)業(yè)化開發(fā)的時(shí)間不足20%。

(三)資源配置效能低下

“課題制”科研模式存在嚴(yán)重的資源錯(cuò)配問題。資金使用的“條塊分割”現(xiàn)象突出,如購買價(jià)值50萬元的實(shí)驗(yàn)設(shè)備需經(jīng)過7個(gè)部門審批,審批周期長(zhǎng)達(dá)2-3個(gè)月,導(dǎo)致設(shè)備采購滯后于技術(shù)發(fā)展需求。同時(shí),跨機(jī)構(gòu)合作率不足30%,造成大量科研儀器重復(fù)購置,設(shè)備平均閑置率高達(dá)40%。

(四)人才激勵(lì)機(jī)制失衡

現(xiàn)行“四唯”評(píng)價(jià)體系嚴(yán)重扭曲科研生態(tài)。這種機(jī)制下,風(fēng)險(xiǎn)高、周期長(zhǎng)的顛覆性創(chuàng)新項(xiàng)目獲資助比例不足5%,而短平快的應(yīng)用型研究占比超70%。此外,平均5-8年的職稱晉升周期,使得青年科研人員創(chuàng)新熱情嚴(yán)重受挫。

二、新型研發(fā)機(jī)構(gòu)的創(chuàng)新突破路徑

(一)市場(chǎng)化體制重構(gòu)創(chuàng)新生態(tài)

新型研發(fā)機(jī)構(gòu)通過混合所有制改革實(shí)現(xiàn)投資主體多元化,政府、企業(yè)、社會(huì)資本的平均出資比例達(dá)到3:4:3。市場(chǎng)化用人機(jī)制打破編制限制,員工持股比例普遍達(dá)到15%-20%。

(二)全鏈條成果轉(zhuǎn)化體系

以江蘇省產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院為代表的新型機(jī)構(gòu),構(gòu)建了“研發(fā)-中試-產(chǎn)業(yè)化”的全鏈條服務(wù)體系。其設(shè)立的30億元產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新基金,重點(diǎn)支持技術(shù)熟化階段項(xiàng)目,使科技成果轉(zhuǎn)化周期從平均8年縮短至3-5年。通過“合同科研”模式,與企業(yè)簽訂定制化研發(fā)協(xié)議,實(shí)現(xiàn)技術(shù)需求與研發(fā)供給的精準(zhǔn)匹配,技術(shù)合同成交額年均增長(zhǎng)40%以上。

(三)資源協(xié)同共享機(jī)制

新型研發(fā)機(jī)構(gòu)通過建設(shè)開放式創(chuàng)新平臺(tái),實(shí)現(xiàn)資源高效配置。粵港澳大灣區(qū)國家技術(shù)創(chuàng)新中心打造的“儀器共享云平臺(tái)”,整合區(qū)域內(nèi)2000余臺(tái)套科研設(shè)備,設(shè)備利用率從45%提升至78%。在資金管理方面,采用“預(yù)算彈性制”,允許項(xiàng)目組在總預(yù)算框架內(nèi)自主調(diào)配資金,設(shè)備采購審批流程壓縮至5個(gè)工作日。通過組建跨學(xué)科創(chuàng)新聯(lián)合體,推動(dòng)人工智能與生物醫(yī)藥等領(lǐng)域交叉研究,產(chǎn)生的高價(jià)值專利數(shù)量較傳統(tǒng)模式增長(zhǎng)2.3倍。

(四)多元化人才激勵(lì)體系

建立以創(chuàng)新價(jià)值為導(dǎo)向的評(píng)價(jià)機(jī)制,將技術(shù)轉(zhuǎn)化收益、產(chǎn)品市場(chǎng)表現(xiàn)等納入考核指標(biāo)。深圳先進(jìn)技術(shù)研究院實(shí)行“雙軌制”評(píng)價(jià)體系,技術(shù)開發(fā)人員可選擇按論文或?qū)@a(chǎn)品銷售額進(jìn)行考核。創(chuàng)新性設(shè)立的“技術(shù)分紅權(quán)”制度,使科研人員可獲得技術(shù)轉(zhuǎn)化收益的30%-50%,某團(tuán)隊(duì)?wèi){借一項(xiàng)專利技術(shù)實(shí)現(xiàn)個(gè)人分紅超千萬元。同時(shí),建立“揭榜掛帥”“賽馬制”等競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制,使青年科研人員承擔(dān)重點(diǎn)項(xiàng)目比例提升至40%。

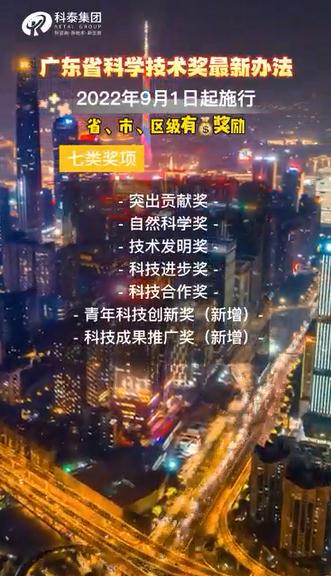

科泰集團(tuán)(http://www.xjsygy.com/)成立16年來,致力于提供高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定、名優(yōu)高新技術(shù)產(chǎn)品認(rèn)定、省市工程中心認(rèn)定、省市企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)定、省市工業(yè)設(shè)計(jì)中心認(rèn)定、省市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)定、專精特新中小企業(yè)、專精特新“小巨人”、專利軟著申請(qǐng)、研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除、兩化融合貫標(biāo)認(rèn)證、科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià)入庫、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽、專利獎(jiǎng)、科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)、科技成果評(píng)價(jià)、科技成果轉(zhuǎn)化等服務(wù)。關(guān)注【科小泰】公眾號(hào),及時(shí)獲取最新科技項(xiàng)目資訊!