一、為何大幅上調?政策升級背后的三大邏輯

① 匹配國家戰略科技力量新定位

國家企業技術中心已被明確納入“國家戰略科技力量”組成部分,需在關鍵核心技術攻關、原創性引領性科技突破中發揮“企業主力軍”作用。原標準(2016年版)已滯后于當前產業技術復雜度與研發團隊規模化趨勢。例如,一款高端光刻機整機研發需跨學科超千人協同;一個大模型訓練團隊常超200人——150人門檻已難支撐重大攻關任務。

② 遏制“重申報、輕建設”現象

近年評價發現,部分企業技術中心存在“掛牌空轉”:研發場地閑置、人員兼職掛名、經費挪用于非研發支出。2025版強化過程性、實效性指標,如新增“研發人員全時當量占比≥60%”“近三年研發經費年均增速≥10%”等動態要求,倒逼企業真投入、真創新。

③ 與國際一流企業研發體系對標

對比全球頭部企業:華為2024年研發人員11.4萬人,三星電子超4萬人。雖不強求規模絕對值,但300人已成為企業具備體系化、持續性創新能力的基本組織單元。新規意在推動我國頭部企業技術中心向“平臺型、生態型”研發組織演進。

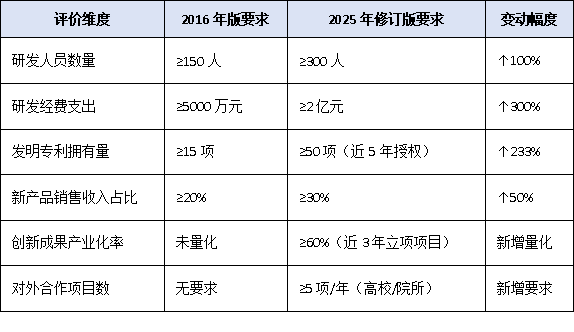

二、核心指標對比:新舊標準關鍵變化一覽

特別提示:

• “研發人員”定義更嚴:須簽訂1年以上勞動合同、從事R&D活動,且全年實際工作時間≥9個月;

• “發明專利”限定:不含受讓、僅計入第一/二申請人,且需與主營業務相關;

• 一票否決項新增:近3年存在嚴重科研失信、環保處罰、安全生產事故者,直接取消資格。

三、誰將“承壓”?四類高風險企業預警

• 類型1:傳統制造中堅企業

如部分家電、機械、建材領域企業,技術中心長期維持“小而精”模式(研發團隊150–250人),近年專利以實用新型為主。若未提前布局AI、綠色低碳等新技術團隊,2026年評價恐難達標。

• 類型2:集團型“母子架構”企業

母公司申報技術中心,但研發主力分散在子公司(人員、經費未合并歸集)。新規要求“申報主體須為研發實際承擔主體”,關聯交易型架構將被重點核查。

• 類型3:高校院所轉制企業

依托科研院所背景起步,早期專利積累快,但近年市場化研發投入放緩,新產品收入占比下滑。“創新成果產業化率”新規將成致命短板。

• 類型4:區域龍頭但規模偏小企業

如部分專精特新“小巨人”,技術實力強但營收體量有限(年營收5–10億元),難以支撐2億元研發投入。需盡快通過“聯合共建”“創新聯合體”等方式整合資源。

四、破局之道:三大應對策略建議

策略1:加快研發團隊結構性擴容

• 內部:推動技術骨干向全職研發崗轉化,建立研發人員“專屬序列”晉升通道;

• 外部:與高校共建研究生聯合培養基地,以“預就業”方式儲備博士、碩士研發力量;

• 合規提示:避免“社保掛靠”,須確保人員、合同、考勤、薪酬四統一。

策略2:強化研發費用歸集與管理

• 推行“項目制”研發財務管理,確保每一筆支出可追溯、可分攤;

• 將中試線建設、首臺套驗證、數據資源采購等合規計入研發支出;

• 善用加計扣除政策,形成“政策紅利—反哺研發”正循環。

策略3:構建開放協同創新生態

• 聯合產業鏈上下游組建創新聯合體,共享研發設施與人才;

• 主動承接國家/省重點研發計劃課題,提升項目層級與經費體量;

• 探索“技術中心+概念驗證中心+中試基地”三位一體布局,提升成果轉化效率。

科泰集團(http://www.xjsygy.com/)成立16年來,致力于提供高新技術企業認定、名優高新技術產品認定、省市工程中心認定、省市企業技術中心認定、省市工業設計中心認定、省市重點實驗室認定、專精特新中小企業、專精特新“小巨人”、專利軟著申請、研發費用加計扣除、兩化融合貫標認證、科技型中小企業評價入庫、創新創業大賽、專利獎、科學技術獎、科技成果評價、科技成果轉化等服務。關注【科小泰】公眾號,及時獲取最新科技項目資訊!

- 上一篇:揭秘評審核心!深圳市企業技術中心申報專家重點關注的3大要點

- 下一篇:返回列表

視頻專欄

-

欄目ID=3的表不存在(操作類型=0)