一、為何重構?三大動因驅動評獎體系“產業轉身”

① 響應國家戰略要求

《科技部關于完善科技成果評價機制的指導意見》明確要求“堅持科技創新質量、績效、貢獻為核心的評價導向”。廣東作為制造業大省,亟需通過獎項杠桿,引導科研資源向產業一線集聚。

② 破解“兩張皮”頑疾

過去部分獲獎項目“實驗室很熱、市場很冷”:2022–2024年數據顯示,高校牽頭項目中,3年內實現產業化率不足35%;而企業主導項目該比例超78%。新政策直擊痛點——讓市場檢驗創新,讓效益定義價值。

③ 服務全省“制造業當家”部署

聚焦“20+8”產業集群關鍵環節,亟需表彰一批如“高精度工業母機核心部件”“車規級SiC功率模塊”“工業AI質檢平臺”等可量產、可替代、可出口的硬核成果。獎項結構調整,正是為產業躍升“樹標桿、強信心”。

二、2025年評獎結構“三大優化”詳解

優化一:獎項類別聚焦,取消“軟科學類”獨立評審

? 原“科學技術普及獎”“軟科學研究獎”并入科技進步獎“社會服務類”子類,且要求必須有可量化社會效益(如:科普項目需覆蓋≥100萬人次;政策研究需被省級以上文件采納);

? 技術發明獎明確限定為“產品/工藝/材料層面的原創性技術突破”,純算法、模型類成果須配套實體應用驗證。

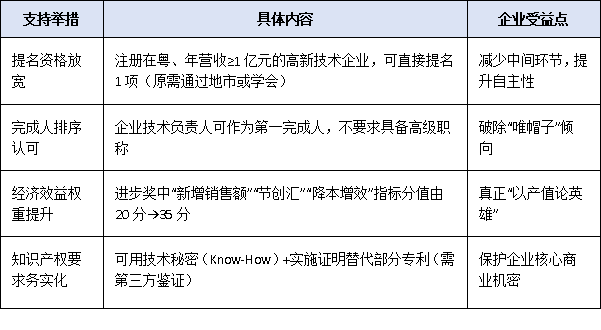

優化二:“企業創新主體”支持政策清單化

優化三:產學研聯合“真協同”識別機制升級

為杜絕“掛名合作”,新設聯合申報真實性核查機制:

要求提供:

? 三方(企業-高校-院所)聯合研發協議(明確任務分工、經費分配、知識產權歸屬);

? 企業實際到賬研發經費憑證(≥總投入30%);

? 高校科研人員在企工作記錄(考勤、報銷、項目日志等)。

評審中實行“雙向評價”:企業對高校貢獻打分,高校對企業配合度打分,偏差>40%啟動復核。

三、申報策略建議:企業如何抓住政策紅利?

策略1:聚焦“問題導向”,提煉技術突破價值

避免羅列技術參數,重點回答:

? 解決了產業哪一環節的“卡點”?(例:替代德國XXX公司某型傳感器)

? 實現多大經濟/戰略價值?(例:單臺設備降本18萬元,年應用500臺)

? 是否形成標準/專利池?是否輸出至產業鏈?

策略2:構建“證據鏈閉環”,強化產業貢獻實證

建議準備“五件套”核心佐證:

① 第三方檢測/用戶報告(突出性能對標國際先進)

② 銷售合同+發票(體現市場認可)

③ 新增納稅/就業崗位數據(經稅務局蓋章)

④ 行業協會出具的“技術先進性與產業影響”意見

⑤ 媒體報道/政府推廣文件(證明社會影響力)

策略3:用好“綠色通道”,爭取破格提名

符合以下任一條件,可申請“產業創新特別獎”通道:

? 實現整機/整線進口替代,且市占率超30%;

? 技術應用于國家重大工程(如嫦娥七號、深中通道、粵港澳大灣區算力調度);

? 創新成果促成新國標/行標發布。

不設完成人數量上限,不要求SCI論文,評審周期縮短30天。

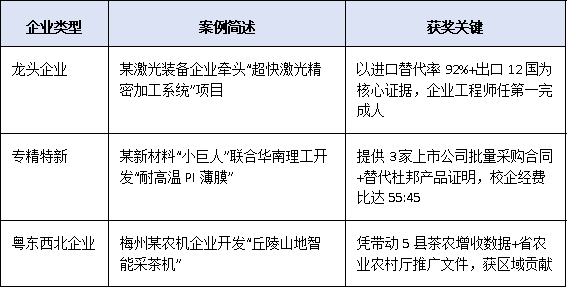

四、廣東實踐案例:三家企業的“獲獎密碼”

科泰集團(http://www.xjsygy.com/)成立16年來,致力于提供高新技術企業認定、名優高新技術產品認定、省市工程中心認定、省市企業技術中心認定、省市工業設計中心認定、省市重點實驗室認定、專精特新中小企業、專精特新“小巨人”、專利軟著申請、研發費用加計扣除、兩化融合貫標認證、科技型中小企業評價入庫、創新創業大賽、專利獎、科學技術獎、科技成果評價、科技成果轉化等服務。關注【科小泰】公眾號,及時獲取最新科技項目資訊!

視頻專欄

-

欄目ID=3的表不存在(操作類型=0)